Quando Brendan Fraser era al culmine della prima parte della sua carriera, nel 2000 recitò in una commedia qui in Italia chiamata Indiavolato, remake di un film del 1967. Segretamente innamorato della collega Allison e troppo timido per dichiararsi, stringe un patto con il diavolo ottenendo ben sette desideri in cambio della propria anima. Quale migliore occasione per diventare estremamente attraente e interessante così da far breccia nel cuore della sua amata? Agli inferi però si gioca sporco, e ci sarà sempre qualche dettaglio in grado di mandare tutto all’aria. Eccolo infatti ricco e potente, ma trafficante colombiano tradito da tutti. Poi molto virile, ma con un pene minuscolo. Poi superdotato, ma sposato con un uomo. E così via, perché la morale insegna che non bisognerebbe mai chiedere nulla al demonio. Ma in realtà l’ho fatto pure io.

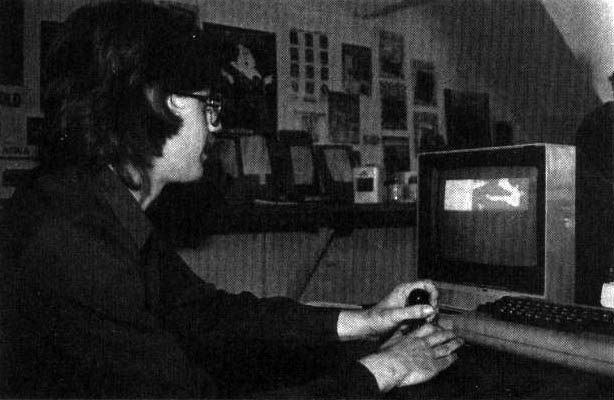

Ho stretto un patto col diavolo. Prima di giudicarmi, pensate alla vita sociale di un adolescente negli anni ‘80 del secolo scorso, appassionato di videogame, più dedito a impennarsi con ExciteBike che con un Fifty elaborato nel garage dell’amico più grande. Più portato ad andare in rete con International Soccer che in un vero campo da calcio. Non che la situazione mi pesasse, ma avevo due grandi desideri. Primo, che i “giochetti”, come venivano definiti quasi con scherno, non fossero più visti come un triste passatempo di tipi strambi che oggi definiremmo incel, ma diventassero una passione di cui andar fieri.

Del resto, finire Rygar con duecento lire era molto più cool che ballare la breakdance, e tornavi pure a casa con i vestiti puliti invece di ramazzare il selciato con il maglione. Io lo sapevo, ma il mondo ancora no. Secondo, non volevo più dover accettare compromessi tra le meraviglie in sala giochi e i pastrocchi – miracolosi, ma sempre pastrocchi – sul C64. Non era quello del Biscottone il Ghost n’ Goblins al quale volevo giocare. Io volevo accendere il computer e trovare il gameplay di Elevator Action con la grafica disegnata da Don Bluth.

IL RITUALE DEL VIDEOGAME

E così, in una notte di plenilunio invocai Berith. Non lo conoscete? Wikipediate, è il terribile duca degli inferi, a capo degli archivi infernali, nonché demonio che ispira negli uomini il peccato di blasfemia, arte – ma quale peccato! – nella quale eccellevo ogni qualvolta perdevo una vita al bar. Ero così in confidenza con Berith che gli diedi del tu. Iniziai il rituale. Non disponendo di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, che a quel che si dice se suonato al contrario inneggerebbe al demonio, utilizzai Touch Me di Samantha Fox.

Forse il brano non avrà avuto lo stesso spessore, ma la custodia macchiata e incartapecorita del 45 giri che ritraeva la giunonica cantante era testimone della mia dissolutezza. Senti, Berry – vi avevo detto che ero in confidenza – non è che puoi fare che i videogame diventino una cosa figa? Mi ascoltò. Piano piano i cabinati vennero tecnicamente sorpassati dai sistemi casalinghi, la PlayStation entrò in tutti i salotti, e produrre un gioco iniziò a costare prima come un cinepanettone, poi addirittura come un colossal. Essere “bravi ai giochetti” divenne una professione altopagata, e migliaia di persone finirono per guardare un deatmatch piuttosto che un film. Era arrivato il giorno del mio riscatto. Potevo finalmente flexare dicendo che io c’ero anche prima, ne avevo sempre intuito il potenziale, ero appassionato dal day one, io, trattando i neofiti come ominidi che avevano appena conquistato la posizione eretta, sciorinando superiorità e gatekeeping.

L’INGANNO

Berith però rideva. Il fiume in piena di denaro che gravitava attorno ai videogiochi portò a interessarsi del fenomeno anche multinazionali e società di investimento che poco amavano l’arte del game design, pensando solo a compiacere gli investitori. E questi ultimi non chiedevano bei titoli, ma lauti guadagni. A qualsiasi costo. E qualora i risultati non fossero, a loro insindacabile giudizio, soddisfacenti, non vi sarebbe stato scrupolo alcuno a falcidiare il personale. Avevo avuto i giochi che volevo. Realizzati però da tante formichine sacrificabili. Inutile riportare l’elenco dei caduti, non sarebbe completo né aggiornato, dato il continuo pessimo evolversi della situazione. Presentai le mie rimostranze all’empio traditore, che invece di scusarsi mi rispose per le rime. “E chi pensavi che potesse creare i videogame dei tuoi sogni, con quello che costano? Richard e David Darling, ai tempi in cui si alternavano all’unico computer che avevano? Jeff Minter? Da solo? Andrew Braybrook?

Leggi mai la lunghissima lista di nomi che compare quando termini un gioco? Chi pensi che paghi tutte quelle persone? Ci vogliono grandi risorse e grandi spinte di marketing, solo così si può esaudire il tuo desiderio. Non stai forse già sbavando dietro il trailer di GTA 6? Ti ho accontentato.” Aveva ragione. Mi ero illuso che l’evoluzione da Cabal a Call of Duty fosse solo una questione di tempo. Invece no. Chiedeva un tributo di sangue lavorativo.

LA MELA CHE CADE IN UN GARAGE

È sempre romantico pensare alle piccole startup nate in un garage. Come la Apple. O la Coca Cola, nata nel retrobottega di una farmacia solo perché John Pemberton non aveva un garage. Del resto, a che gli sarebbe servito? All’epoca non c’erano nemmeno le macchine. La famosa bibita e la prima autovettura con motore a scoppio furono inventate nello stesso anno, il 1886. Ma se ora abbiamo le lattine rosse nel frigo, o l’iPhone tra le mani, è perché a un certo punto qualcuno ha deciso di fare le cose in grande. Perchè come un albero che cade dove nessuno può sentirlo non fa rumore, una mela che resta in garage non verrà mangiata da nessuno. È grazie a questa mentalità imprenditoriale che possiamo viaggiare in aereo, possedere una macchina, ordinare uno scopino da bagno a forma di leprotto e riceverlo a casa il giorno seguente, o anche semplicemente trovare gli scaffali del supermercato sempre ben assortiti.

Abbiamo tutto questo perché ci sono aziende che dai nostri acquisti e dal nostro stile di vita traggono beneficio economico. Grandi aziende. Grandissime aziende. Che funzionano tutte allo stesso modo, al che viene da chiedersi se non sia per caso l’unico modo possibile. Assunzioni e licenziamenti a ondate, a compensare violenti e repentini andamenti di mercato, in un susseguirsi di benessere e austerità, espansione e compressione, come la respirazione di giganteschi mostri, tutti uguali. General Motors non produce videogame, ma ha tagliato centinaia di posti di lavoro. Anche Ford. Pure Sweetgreen, che vende insalate, e Walmart.

LE GIUSTIFICAZIONI

Va chiarito un punto fondamentale: alle aziende non piace licenziare. Significa innanzitutto ammettere che si dispone di una forza lavoro superiore al lavoro stesso, generando una situazione economicamente non sostenibile. Dopodichè c’è un danno d’immagine sia perché un licenziamento è una tragedia per chi lo subisce, sia perché iniziano inevitabilmente a circolare voci sulla salute dell’azienda stessa. Ecco perché si sono sempre usati termini come “riorganizzazione”, “ottimizzazione”, e solo ultimamente si sta ammettendo che il re è nudo, ovvero, nel nostro mondo, creare giochi AAA, o eccellenti servizi di intrattenimento digitale, potrebbe non essere più proficuo. Molti, tra cui anche Meta, hanno accusato la fine della pandemia, e dunque il graduale ritorno alla normalità, come una delle cause.

Durante il lockdown si passava molto più tempo online e si compravano molti più servizi legati a internet, di conseguenza le aziende hanno assunto e investito credendo che il trend sarebbe continuato anche dopo la sconfitta del Covid – o che il morbo non se ne sarebbe mai andato – trovandosi poi con molte persone più del necessario. Questo è assolutamente normale e non riguarda solo il settore della tecnologia. Basti pensare agli addetti alla sicurezza dei centri commerciali incaricati di leggere il Green Pass. Una volta finita l’emergenza, non sono stati più chiamati. Ed eravamo pure felici di ciò. Altre volte, i tempi di sviluppo sono così lunghi – parliamo anche di lustri – che una volta uscito il gioco si ritrova in un mercato diverso da quello ipotizzato all’epoca del business plan. Quale genere andrà per la maggiore tra cinque anni?

Quali tematiche e ambientazioni saranno sulla cresta dell’onda? Si punta quasi a caso, e se si perde, si paga. In risorse umane. E poco importa se i CEO rimangono al loro posto o nel peggiore dei casi cambiano compagnia, il mal comune mezzo gaudio non ha mai portato da nessuna parte. Senza contare che per ogni big che licenzia mille persone, ce ne sono altri mille che silenziosamente smettono di fare i solo developer perché han trovato un impiego fisso e sì, programmare videogame è cool ma il mutuo incalza. Ma non hanno i numeri per far rumore. Questo è l’irreversibile processo del consumo di massa.

LE SLIDING DOORS

E se quella sera in cui ho stretto il patto col diavolo invece mi fossi sparato “Le Dolci Zie” in seconda serata su qualche emittente privata? Forse avrei il Commodore 512, o 4096, in trepidante attesa di Paradroid 7, e sarei visto ancora dalla maggioranza come un tipo strambo. Le migliaia di persone che han studiato programmazione per poi finire licenziate dagli studi AAA avrebbero magari frequentato giurisprudenza, per poi finir licenziate dagli studi legali. Non sarebbe cambiato nulla, si sarebbe solo spostato l’ago dell’interesse economico su un altro campo.

Se tornassi indietro, esprimerei lo stesso quel desiderio. E sono sicuro che lo farebbero in molti. Torno a guardare il trailer di GTA 6, pensando alla strada videoludica finora percorsa, sulle note di Tom Petty. Berith mi osserva, ogni tanto gli chiedo in quanti siamo ad averlo tormentato con la storia dello sdoganamento del videogame. Non risponde, ma i suoi occhi brillano.